La crise pandémique qui s’est surajoutée au dérèglement climatique dont on peut voir encore cet été les dégâts violents pousse à se reposer la sempiternelle question - qui n’est pas que philosophique - de comment faire humanité, comme faire société dans un monde incertain qui connait par ailleurs une troisième révolution industrielle?

Les vacances nous ont invité à reprendre le fil de nos réflexions exprimées pendant le premier confinement où l’on a pu (ré) évoquer « le désenchantement du monde » (1), selon la formule originale de Max Weber, pour définir, à la suite d’un Dostoïevski, Tolstoï ou Nietzsche, le problème notamment de la « vacance du sens », entre autres provoqué par la « mort de Dieu »,

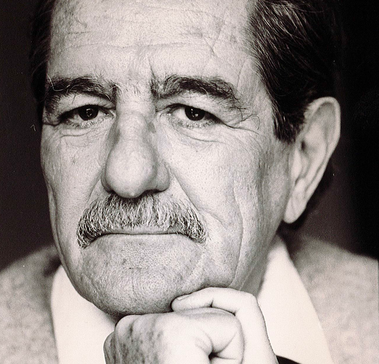

Thucydide ( 460 av. J.-C. - 395 av. J.-C.)

par le recul de la transcendance religieuse comme source de la légitimité politique et des valeurs morales en général.

Le retour d’une certaine religiosité ou l’augmentation d’une ferveur pratiquante ici ou là (essentiellement dans les grands agglomérations), l’irruption de groupes religieux (chez les musulmans et dans une mesure moindre chez les protestants évangéliques) ne doit pas masquer le fait que la proportion des « sans religion », des athées, des agnostiques ou des déistes est passée en 40 ans de 27% à 58% de la population français, témoignant notamment de l’émancipation des pratiques religieuses de la famille des « sans religion » ; la proportion des personnes se déclarant religieuses (par culture) est passée à 64%. La France reste largement un pays sécularisé. Seulement voilà, le non-remplacement de la transcendance religieuse depuis la Révolution française, l’avènement de la République ou la loi de 1905 par une autre transcendance de nature différente, de type républicaine par exemple, n’a pas réussi à combler totalement cette « vacance du sens ».

Le sentiment d’incomplétude chez les Hommes ne s’émousse pas, au contraire, il semble s’exaspérer, le besoin de croire plus vif que jamais, comme si historiquement, avec la sortie de la religion de l’espace public, les Hommes qui ambitionnaient de se gouverner eux-mêmes, n’avaient trouvé que de manière imparfaite, avec la démocratie, le moyen de le faire.

Le régime représentatif et le suffrage universel consolideront historiquement ce moyen, faisant exploser la matrice héritée du religieux et des églises, mais sans parvenir de manière pérenne à satisfaire toutes les demandes citoyennes, surtout quand les crises s’en mêlent. Ce sera la source du surgissement des régimes totalitaires comme ce sera une opportunité de renforcement de la démocratie politique libérale. Aujourd’hui, c’est à une crise de croissance à laquelle nous sommes en réalité confrontés (qui couve depuis les années 70), qui autorise certains fondamentalismes religieux à espérer jouer de nouveaux les premiers rôles sur terre et crée dans le même temps comme un effet d’aubaine chez de nouveaux apprentis totalitaires qui sont prêts à tout, jusqu’à instrumentaliser la religion pour arriver à leurs fins.

Il n’est cependant pas interdit d’aller à contre-courant du pessimisme ambiant et de penser possible une renaissance démocratique. Mais celle-ci ne pourra advenir ou n’en sera que plus facilitée que si s’opère une renaissance de la pensée et le retour des passions politiques, afin de détroubler les temps présents de la montée de néoconservatismes identitaires et nationalistes, des identitarismes politiques de tous poils qui survalorisent les « communautés », les « appartenances » ne débouchant que sur des communautarismes ne réussissant qu’à enfermer dans une « communauté » exclusive. Encore faudrait-il ne pas trop s’égarer davantage dans les dérives pareillement identitaires des études intersectionnelles, de race et de genre, importées à la va-vite des Etats-Unis…

La question démocratique n’est pas nouvelle, elle est évoquée depuis longtemps, entre autres par le penseur Cornélius Castoriadis (1922-1997). Cet « intellectuel global », comme on disait à l’époque, philosophe, sociologue, historien, qui fut aussi économiste et psychanalyste, en parlait déjà au début des années 1990. Le critique radical du stalinisme et fondateur (avec Claude Lefort) du groupe Socialisme ou Barbarie convaincu que « ce sont les hommes qui font leur propre histoire », l’était pareillement quant à la nécessité de comprendre la réalité pour espérer œuvrer à sa transformation.

Le moment idoine pourrait bien être arrivé pour forger de nouvelles approches de la question démocratique.

La démocratie sous ses formes traditionnelles peine de plus en plus à convaincre, aussi bien sous sa forme parlementariste que sous celle des partis (avec les tendances oligarchiques qu’elle peut engendrer) que celle de l’opinion publique (illustrée par la médiatisation, le pouvoir des experts et des sondages). Elle est à la peine, ce que traduit l’absentéisme lors des élections, exaspéré par le dépit, mais aussi le désarroi de plus en plus prégnant des citoyens quant à l’offre politique.

La question renvoie à une autre question d’actualité à laquelle elle est très liée: celle de la participation (des citoyens), celle de l’obsolescence ou pas de notre modèle démocratique. L’enjeu étant de faire en sorte que la démocratie soit de nouveau désirée. On voit combien, y compris en Europe, son idée même est en recul. Cela passe par la question du pour quoi faire ? Du comment combler la demande d’un nouveau projet de société ?

De notre point de vue : comment favoriser aujourd’hui l’autonomie individuelle et l’autonomie sociale ?

Mais comment faire le lien ?

La question reste entière. Le recours à la réflexion philosophique peut y aider. Les ressources intellectuelles sont là qui peuvent stimuler notre propre réflexion, car nous ne sommes pas obligés de tout repenser ou de tout réinventer (sic !)

Castoriadis dont on se souvient qu’il marqua son époque par son analyse du capitalisme bureaucratique, sa rupture avec la conception déterministe de l’histoire chez Marx, par l’interdisciplinarité de son œuvre et par son introduction d’un concept nouveau, celui de l’Imaginaire radical, précise : « Il n’y a pas de lien direct, encore moins opérationnel, mais il existe une relation étroite dans l’esprit et les objectifs. Les deux visent la libération de l’imaginaire créateur de l’être humain, imaginaire social ou imagination de l’être singulier. L’imaginaire est la source de la création humaine – mais ses œuvres n’ont pas nécessairement par elles-mêmes valeur positive : poèmes et délires, cathédrales et camps de concentration en procèdent également. L’autonomie – la liberté – n’est pas seulement l’abolition des contraintes externes ou des compulsions psychiques ; elle est aussi l’établissement d’un autre type de rapport entre nos poussées profondes, individuelles ou collectives, et des instances capables d’en faire le tri, de leur donner forme ou de les empêcher de se manifester dans la réalité. C’est le rôle de la subjectivité réfléchissante et délibérante au plan individuel, des institutions démocratiques au plan collectif. Car la démocratie est le régime de la réflexivité collective et de la liberté autolimitée. Sur ce plan, projet psychanalytique et projet politique démocratique se rejoignent. » (2).

Un détour par la philosophie antique avec Platon et son fameux livre de philosophie politique, La République, peut de la même façon n’être que profitable : il y pose la question de savoir quelle peut être, parmi les différents modèles de Constitutions, celle qui pourrait offrir à la Cité le meilleur gouvernement. La République s’interroge sur les conditions idéales auxquelles tout régime politique, quel qu’il soit, doit répondre. Il ne s’agit pas de rendre compte de ce qui est, des régimes tels qu’ils existent, mais de ce qui doit être, des régimes tels qu’ils doivent être. Le sous-titre du livre de Platon, "de la justice" indique que pour lui l’Etat le meilleur sera un l’Etat juste.

Pour cela, Platon cherche quelles sont les constitutions possibles, et laquelle est la meilleure. Pour au final critiquer donc l’idée même de démocratie, jusqu’aux principes qui nous paraissent au XXIème siècle avoir une valeur absolue : la liberté et l’égalité de tous. La Cité parfaite, le meilleur des régimes, serait donc la totale antithèse de la démocratie. Contrairement à la vulgate commune, Platon ne dit nulle part qu’en théorie, la démocratie serait le meilleur des régimes, mais que, dans les faits, elle est le plus mauvais. Bien aimable de nous laisser nous débrouiller nous avec ça…

Plus près de nous, le philosophe contemporain Pierre Zaoui (né en 1968) fut de de ceux de la jeune génération de philosophes qui se posa dès la fin des années 2000 la question de l’appétence des peuples et des élites pour la démocratie, au fond, celle de savoir s’il y avait encore en France, en Europe, un désir de démocratie. Dans la revue Vacarmes (il y dialogue avec Sophie Wahnich sur Grandeurs de la démocratie), il précisait qu’il avait « plutôt l’impression au contraire que croît le désir de servitude : du côté des « luttes », je n’ai pas le sentiment d’un vrai « débord » démocratique. Ça manifeste beaucoup en ce moment, c’est encourageant, et puis rien ou presque : le gouvernement est atroce, les médias aux ordres, et les mouvements s’épuisent ou valent moins comme constitution démocratique que comme témoignages de résistances infra-politiques. Et du côté de la démocratie « représentative », on élit Sarkozy, Berlusconi, Poutine, Ahmadinejad, Netanyahou, ou Bouteflika, ça me semble encore moins un signe de vitalité démocratique. Obama si. Mais en même temps sans la crise économique qui éclate en septembre, aurait-il gagné ? Mc Cain semblait plutôt en bonne passe d’être élu, ce qui démocratiquement, après huit années de Bush, aurait quand même été parfaitement inouï.». Il soulève trois objections : l’opposition Platon, l’opposition Marx, l’opposition Nietzsche, qui soumettent la démocratie à l’épreuve. Il y confesse au passage son amour des années 1960-1970 qui étaient très « nietzschéennes » au sens où « l’ on ne cessait de vouloir dépasser le modèle démocratique par tous les bouts — par les combats des minorités, par la société sans classes, par les sociétés primitives sans État, par des communautés en marge, par des dissidences dans les interstices, par des machines de guerre nomades, par les sous-développés pré-politiques, par les fous, etc. Bref une « grande politique » mondiale au lieu d’un démocratisme ethnocentré ou populiste cherchant ad nauseam à reproduire la geste des Grecs, des Romains, ou des révolutionnaires du passé. »...

Un questionnement qui pose aussi en creux celle du « débouché » politique, dont on voit aujourd’hui l’acuité dans certains pays d’Europe, en France même dans une certaine mesure, etc.

Tandis que de son côté, Sophie Wahnich, historienne (directrice de recherches au CNRS, directrice de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain), spécialiste de la Révolution française, relevait que pour elle « tout l’enjeu est de s’élever contre la fable angélique de la démocratie, qui veut la dépouiller de toute violence et donc, en un sens, de toute grandeur. Car qu’est-ce qu’être grand, sinon résister à la violence mortelle de l’ennemi tout en retenant la violence souveraine ? Mais la violence et la mort sont toujours déjà là et ne sont pas l’invention d’êtres par essence « terroristes » ou perdus dans l’universalisme abstrait. Pour conquérir la démocratie, les Athéniens ont connu une guerre civile d’un siècle, les Français une révolution qui n’a pu être de velours. Il ne faut pas céder à l’oubli actif de cette réalité historique. »…(3)

DEMOCRATIE, LEVEZ-VOUS !

La démocratie au banc des accusées

D’autres philosophes, comme Jacques Rancière (né en 1940), s’intéressent également à cette question majeure. Peu connue (malheureusement) en France, la pensée de ce dernier est surtout étudiée à l'étranger. Absent des médias, sa pensée ne les inspire guère, de sorte que le grand public ne connait même pas son nom. Il faut dire que sa production n’est pas toujours très accessible et peut difficilement se résumer à quelques concepts aisément praticables; ils visent davantage à complexifier l’appréhension intellectuelle. Rancière n’est pas de ceux qui veulent plaire, il a toujours résisté à deux séductions intellectuelles : celle de l'élitisme du "philosophe-roi", et celle du paradigme conceptuel découvrant les grandes raisons de l'histoire. Au lieu de dessiner des antithèses tonnantes, sa réflexion consiste beaucoup plus à défaire les oppositions sur lesquelles la philosophie construit ordinairement ses démonstrations : il contrarie ainsi les distinctions entre image et récit, entre abstraction et représentation, entre démocratie formelle et révolution totalitaire, à chaque fois pour comprendre comment se sont formés ces réglages et ces redistributions, en art et en politique. Ses derniers livres sur la démocratie précisément prolongent la réflexion inaugurée avec La Mésentente (1995) sur le gouvernement du peuple et montrent combien l'idée de démocratie demeure subversive, même aux yeux des intellectuels contemporains qui ne sont pas loin de l'accuser désormais de tous les maux. Encore faut-il l'entendre, dit-il, non comme un régime formel, mais en tant que force d'excès et de dissensus (ce que l’on a en effet trop tendance à oublier ou à méconnaître) : « la démocratie est nue dans son rapport au pouvoir de la richesse comme au pouvoir de la filiation qui vient aujourd'hui le seconder ou le défier. Elle n'est fondée dans aucune nature des choses et garantie par aucune forme institutionnelle. Elle n'est portée par aucune nécessité historique et n'en porte aucune. Elle n'est confiée qu'à la constance de ses propres actes. La chose a de quoi susciter de la peur, donc de la haine, chez ceux qui sont habitués à exercer le magistère de la pensée. Mais chez ceux qui savent partager avec n'importe qui le pouvoir égal de l'intelligence, elle peut susciter à l'inverse du courage, donc de la joie.» (4)

De son côté, Sandra Laugier (née en 1961), professeure de philosophie à l’université Paris-I-Panthéon-Sorbonne (spécialiste de philosophie contemporaine et de philosophie du langage, particulièrement de Wittgenstein et d’Austin, elle a traduit les ouvrages de Stanley Cavell), qui a développé ses approches en philosophie morale et en théorie de la démocratie, note que le « dégagisme » qui a caractérisé en 2017 l’élection présidentielle puis législative, le désir chez les citoyens d’en finir avec une représentation à l’ancienne, la volonté de se débarrasser d’une génération d’hommes et de femmes politiques qui ont travaillé à leur maintien au pouvoir plutôt qu’au bien commun, l’émergence ici et là de mouvements hors des partis et ancrés dans une pratique de terrain, tout cela signale plutôt un désir de démocratie, affirme-t-elle, comme une irrépressible envie des Français de prendre leur destin en mains. Son analyse est plus nuancée que nombre de celles de ses collègues universitaires et chercheurs sur la prétendue « fatigue » de la démocratie : « pour que la démocratie soit « usée » il faudrait déjà qu’elle ait existé réellement ; s’il y a essoufflement, c’est de la démocratie comme institution ritualisée autour de ces événements (élections, alternance…) et de ces figures (président, assemblée) ». Avec le sociologue Albert Ogien, dans Le Principe démocratie – Enquête sur les nouvelles formes du politique (2014), Sandra Laugier s’est efforcée de clarifier les choses en postulant que la démocratie est un concept à deux faces : « il renvoie, d’un côté, à un type de régime politique, de l’autre, à une forme de vie, conçue comme un ordre de relations sociales fondé sur un principe : le respect inconditionnel de l’égalité. Entre la démocratie comme forme de vie et la démocratie comme régime, le va-et-vient est permanent, et c’est dans cet échange que s’exprime la volonté démocratique, notamment l’exigence de pratiques politiques favorisant l’autonomie des citoyen.ne.s et garantissant le pluralisme des manières d’être. »…

Aussi, « revendiquer la démocratie comme forme de vie consiste à exiger l’instauration de pratiques favorisant l’autonomie et la liberté des citoyens ; et à réclamer la reconnaissance du fait que tout ressortissant d’une société d’État possède, du fait d’en être citoyen, un savoir politique suffisamment pertinent pour justifier de lui accorder la responsabilité partagée de décisions qui engagent l’avenir et le destin de la collectivité dont il fait partie » (5).

Une position qui rejoint ici celle de Jacques Rancière

Le sociologue et politiste Philippe Corcuff (né en 1960), maître de conférences HDR de science politique à l’Institut d’études politiques de Lyon, membre du laboratoire CERLIS - Centre de Recherche sur les Liens Sociaux, UMR 8070 du CNRS, Université Paris Descartes et Université Sorbonne Nouvelle (et cofondateur de l’Université populaire de Lyon et de l’Université critique et citoyenne de Nîmes) souvent en symbiose intellectuelle avec Sandra Laugier, souligne dans Quelle démocratie voulons-nous ? (2006), en nous ramenant à une approche modeste, pragmatique de la question démocratie : « Si on parle de démocratie en tant qu’idéal, cela signifie qu’on ne la considère pas comme une donnée « naturelle » des sociétés humaines, ni comme quelque chose de complètement inscrit dans les faits, ou comme un mouvement inéluctable, mais comme une construction historique fragile, partielle, lacunaire, toujours inaboutie, toujours à recommencer et à améliorer, dans un écart entre cet idéal et des réalisations limitées, voire déformées. Dans cette perspective, la démocratie apparaît comme un pari. Le philosophe Jacques Derrida a ainsi défini la démocratie comme une « promesse », plus précisément comme l’« ouverture [d’un] écart entre une promesse infinie et les formes déterminées, nécessaires mais nécessairement inadéquates de ce qui doit se mesurer à cette promesse » [1993]. Le pari démocratique se présenterait comme un horizon par rapport auquel on pourrait réduire l’écart sans pouvoir le supprimer. Car on n’atteint jamais un horizon, il nous offre seulement des repères pour avancer. Ce faisant, les institutions démocratiques apparaîtraient tout à la fois « nécessaires », comme inscriptions lacunaires et provisoires d’un idéal démocratique, toujours pour partie déformé par des logiques sociohistoriques de domination, et « nécessairement inadéquates », car toujours en deçà de cet idéal démocratique supposant comme un mouvement perpétuel d’amélioration et de conquête… » (6)

Dans son livre Comment gouverner un peuple-roi ? - Traité nouveau d’art politique (2019), un autre philosophe, Pierre-Henri Tavoillot (né en 1965) (maître de conférences à Sorbonne Université et à Sciences Po et président du collège de philosophie) nous rappelle brillamment comment la démocratie est un exercice imparfait, mais fondamental : il y fait part de ses réflexions sur l’art de gouverner et d’être gouverné, et son questionnement a pris évidemment un relief particulier avec la crise pandémique. Il y insiste sur le fait que « la démocratie a besoin de médiation ». L’Etat protecteur (re)joue son rôle, ajoute-il, mais les lendemains pourraient être difficiles.

« Nous sommes secoués ? Réveillons-nous ! Nous ne savons plus pourquoi nous sommes démocrates ? Magnifique occasion de pousser le doute à ses extrémités, pour en sortir ou non, peu importe. Au bout du compte, on sera plus lucide. (…) le bavardage démocratique peut se perdre, et se perd, en réalité, très souvent, dans le brouhaha. Mais, à condition de le rendre réellement démocratique, c’est-à-dire de le transformer en délibération entre égaux, il est le mode d’exercice de la liberté du peuple et, au-delà, une manière pour celui-ci, réalité complexe dont le livre examine les multiples sens potentiels, de se constituer comme tel. (…)

La démocratie, conclut Pierre-Henri Tavoillot, « c’est l’extension du domaine de l’adulte », « la civilisation des grandes personnes ». « C’est découvrir, à l’usage, que la vie est quelque chose qui vacille, et qu’il y d’autres initiation à mener qu’à ce vacillement même, qu’à l’incertitude et à l’inabouti. »

Dans cet ouvrage, Pierre-Henri Tavoillot n’y défend pas telle ou telle politique : il remet au centre, à la faveur des turbulences actuelles, la question du sens de la politique elle-même, et contribue à rouvrir le chantier de la transformation effective du réel. S’il y défend une idée plutôt libérale de la démocratie, il aide à ce que nous réapprenions cet art de la liberté qu’est l’art démocratique, fait de pensées (forcément) divergentes et de constant « bavardage ». Cet angle est précieux.

Il n’est pas sûr que ce qu’il développe dans son livre résolve grand-chose, mais après l’avoir lu, on se surprend de l’avoir fait avec un certain contentement, en ce sens qu’il nous réinstille de l’enthousiasme et nous convaincrait presque qu’il ne dépend que de nous de l’utiliser pour ouvrir à l’infini le champ des possibles. Surtout, il n’est d’aucun ennui, il nous fait la grâce de ne pas nous catéchiser en psalmodiant les articles de foi du démocrate modèle. Il fait son métier de philosophe : il réfléchit pied à pied, en toute oblativité, mais rigoureusement, non sans élans, non sans passion d’ailleurs (ni sans humour !), mais avec pour seul objectif de jeter un peu plus de clarté sur notre situation et nos interrogations. La finesse de ses analyses y pourvoit, renforcées par la convocation-confrontation de quelques sources classiques de la théorie démocratique – de Thucydide ou Platon à Tocqueville, en passant par Machiavel et la tradition des « miroirs du prince » – et les passions contemporaines. Extrêmement roboratif.

Comment « changer la vie » (pour reprendre un slogan politique des années 1970), comment la changer pour qu’elle puisse être encore possible demain, pour qu’elle puisse répondre à nos désirs ?

Transformer le monde, a dit Marx. Changer la vie, a dit Rimbaud. Ces deux mots d’ordre pour le PRé n’en font qu’un. La question est éminemment politique et invite tout un chacun à se réapproprier la et le politique. Elle est inséparable d’une réflexion d’ensemble sur ce que c’est que d’être un Homme, un terrestre dans les temps présents, comme elle interrogeait sur ce que c’était un poète dans la cité à la fin du XIXème siècle en Europe. Elle engage plus que jamais tous les êtres dans leur raison comme dans leur cœur.

Il s’agit ni plus ni moins que de savoir quelle vie au quotidien nous voulons, y compris dans sa dimension relationnelle avec et dans la nature, mais aussi la culture (car la nature sans la culture serait-ce autre chose que de la sauvagerie ?), entre les êtres, dans l’amitié, dans l’amour, dans la sensualité, l’entrelacement des esprits et des corps.

Tout le monde ou presque ressent la nécessité de « changer de système ». Oui, mais pour quelle visée ? Avec quels outils politiques ?

Alors que la question d’un projet politique alternatif conjuguant social et écologie n’a jamais été aussi prégnante et de l’ordre des possibles, pour ne pas dire du souhaitable urgent, nous essayons de mettre en forme et d’approfondir la production du PRé sur ce projet de société que nous nous évertuons à valoriser depuis 2010 : quelque chose comme une « social-écologie » (7). Avec une charpente idéologique claire, accessible, et des propositions concrètes hiérarchisées qui ne relèvent pas uniquement d’un inventaire à la Prévert, mais déploient notre désir de recréer un art de vivre soucieux de la qualité de vie, de la pureté de l’air et de l’eau, de la dignité dans le travail pour tous, du contentement mutuel, comme de repenser notre rapport aux sciences, à la démocratie, la vie quotidienne, à l'égalité des sexes, aux valeurs, aux arts, à la philosophie, à la vérité. Comme à nos idées, nos critères moraux, esthétiques ou politiques qui ne constituent, à l'évidence pas, des données éternelles. Vaste chantier !

La démarche du PRé depuis 2010 se veut pragmatiste, car tout est continûment "in the making", en train de se faire.

Notre ambition est d’espérer en finir avec tous les ensembles clos, de défiger l'homme, la nature, la science, la société hors les sphères étanches et fermées sur elles-mêmes dans lesquelles elles sont trop souvent, pour concevoir leurs relations dans ce qu'elles ont de mobile et d'évolutif.

Le défi pourrait sembler évident à relever tant la première étape, celle de la bataille culturelle sur l’idée même d’écologie, les enjeux de la transition énergétique & écologique, semblent avoir gagné les esprits dans la population dans sa grande majorité. Sauf que l’on voit bien combien la chose est à la fois plus compliquée et complexe qu’il n’y a parait. Sa traduction, sa mise en musique, sa mise en pratique ne va pas de soi. Il suffit de voir combien, chaque fois ou quasiment chaque fois que l’on aborde une question écologique, on tombe très souvent sur une controverse (éoliennes, aéronautique, voitures électriques, à hydrogène, nucléaire, transition énergétique, « sixième extinction », biodiversité, anthropocène, décroissance, progrès, pesticides, jardineries sous serre, Bio, locavore, etc.). Un autre frein de taille n’aide pas, c’est le mode de communication publique choisi sur la transition écologique, énergétique, sur le dérèglement climatique : une communication linéaire, descendante, exclusivement informationnelle, répétitive, technique, trop souvent incantatoire, alarmiste, mettant l’accent uniquement sur les moyens, mais jamais ou trop rarement sur les buts. De sorte qu’elle ne mobilise guère et ne rend pas désirable la transition écologique. Et c’est un peu la même chose sur le registre de la communication politique. La formation écologiste qui entend incarner l’écologie en France, EELV, use du même mode de communication, mais souvent en pire, cédant aux sirènes du catastrophisme et se focalisant sur la gamme des contraintes qu’il suffirait d'imposer. Les têtes les plus raisonnables en sont quasiment toutes parties depuis 2015, les unes après les autres, abandonnant le parti aux dérives gauchistes et aux partisans de la cancel culture, du woke, de la discréditation à tout va, cette idéologie à la mode venue des universités américaines, ne réussissant qu’à désécologiser et à dogmatiser un peu plus la formation issue de la fusion des Verts et d’Europe Ecologie en 2009 en la focalisant sur les contraintes, les censures et les punitions nécessaires à adopter en matière de transition écologique, et en la conformant au plan sociétal à la (fausse) idée que la justice existerait sans la liberté. Il n’est pas sûr que cette orientation qui ne délivre aucun récit positif soit de nature à consolider « l’écologie politique » qui, en France, reste impuissante à l’échelle nationale.

Quant aux formations traditionnelles de gauche, elles peinent à exprimer l’exigence écologique, à se l'approprier réellement et à la pratiquer en actes. Le PS a raté le coche en 2008, alors que l’écologie eut pu être sa planche de salut et que des ressources intellectuelles historiques étaient à sa disposition avec les travaux des théoriciens du socialisme pré-marxistes, les penseurs républicains ou libertaires (Fourier, Blanqui, Michelet, Reclus…), sans compter quelques philosophes et économistes plus contemporains (Serge Audier, Eloi Laurent…). La FI s’est convertie à « l’éco-socialisme », mais le mouvement est tellement englué dans les contradictions, voire le confusionnisme idéologique, que l’on a du mal à le percevoir et que ce n’est pas ce qui est retenu chez les électeurs. L’écologie est certes devenue - par la force des choses - la nouvelle matrice politique à gauches, et apparemment aussi pour une part à droite, comme pour la majorité présidentielle, sauf que pour l’instant rien n’émerge vraiment en termes de projet politique cohérent. Même le RN lorgne sur les enjeux de la transition écologique. Mais la greffe en politique comme en botanique reste un art difficile.

Comment, instruits par le Coronavirus, pourrions-nous procéder à un travail de propagation latérale, de globalisation en quelque sorte ? Comment aider l’Etat à apprendre de la situation dans un contexte où les corps intermédiaires que sont notamment les partis politiques, toujours touchés par un procès en légitimité, ne sont pas en état pour l’instant de vitaminer la vie de la Cité ? Surtout lorsque l’on sait que l’Etat n’est pas naturellement réceptif à un changement de paradigme de cet ordre ! Sachant par ailleurs que le temps n’est pas vraiment devant nous. Dans un contexte où les syndicats eux-mêmes connaissent également une crise de confiance qui dure, et qui fait qu’ils n’interagissent guère et rend difficile le colletage, la sélection, la valorisation de la parole des travailleurs, salariés et non-salariés.

Comme l’avait suggéré le sociologue et philosophe Bruno Latour (né en 1947), anthropologue de sciences (et directeur du médialab de Sciences Po Paris ) à propos de « la grande consultation citoyenne », la méthode des Cahiers de doléances, reste un moyen, un processus d’auto description qui permet d’aller au-delà de la plainte avec la possibilité pour chaque individu d’exprimer ses pertinences sur les enjeux du moment tout en présentant l’opportunité pour l’Etat d’apprendre à écouter vraiment pour se mettre au diapason.

Un mouvement horizontal d’introspection est une étape sans doute indispensable dont on peut considérer qu’elle a été entamée pendant la période de confinement général. Reste la phase d’échanges, d’expression des besoins et des désirs citoyens dont il serait heureux qu’elle puisse partir de la description de nos vécus. Ensuite se posera la question de comment faire pour agréger les réponses, sans doute aussi dans un deuxième temps les désagréger pour faire apparaître les bonnes réponses.

La transition écologique, de ce point de vue, si elle est assortie d’un ou de mouvements sociaux forts, peut être un activateur d’actions et d’activités, comme de nouvelles formes d’expression démocratique, qui invite à repenser les modalités mêmes de l’exercice démocratique, la question du temps et du pouvoir. Il serait dommage de « gâcher » la crise actuelle et de ne pas se saisir de la situation pour changer.

Cette transition est susceptible de nous rappeler opportunément le sens du mot fraternité qui figure au frontispice de la République. Déclassée, oubliée, délaissée, ringardisée, voire raturée, la troisième des « trois marches du perron suprême », comme le disait Victor Hugo, n’est pas une affaire de bons sentiments, elle est exigeante, combative et subversive. Elle ne se décrète pas, elle s’éprouve. On l’a oublié, les gauches ont oublié que la fraternité est née sous la Révolution avec les Sans-culottes, puis en 1848 sur les barricades, pour resurgir pendant la Résistance. Les gauches ont oublié et/ou brouillé tant de choses. La vérité n’est pas démocratique. Pas plus que l’amour ou la beauté ne le sont. La fraternité n’est pas la diversité (pas davantage qu’elle n’est l’uniformité), elle ne s’y réduit pas.

Les gauches ont oublié jusqu’au sens même de la politique : l’art de faire une famille avec ceux qui ne sont pas de sa famille. L’art de remplacer ce qui est de l’ordre du groupe, de l’ethnie, de la tribu, de la fratrie, des Followers par l’électif, ce qui est de l’ordre du destin par du volontaire. La gauche a préféré enchaîner les séparations, les divorces, les ruptures en son sein, tout en continuant d’avoir la prétention de rassembler les Français. Pour finir éparpillée, oublieuse de sa tradition et de son histoire, de son espérance et de ses promesses. Les gauches devraient relire la fameuse lettre d’Aimé Césaire (signifiant sa démission à Maurice Thorez, secrétaire général du Parti Communiste Français, en octobre 1956) dont certains passages gardent toute leur actualité : « Il y a deux manières de se perdre : par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans « l’universel » (qu’il qualifie dans la phrase d’avant « d’universalisme décharné ». Ma conception de l’universel est celle d’un universel riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, approfondissement et coexistence de tous les particuliers ».

Il y a aussi que notre monde est en plein embrouillamini idéologique, en manque de visions et de projets politiques.

Pour ne parler que de la France, les gauches sont à la peine au plan idéologique - soit qu’elles soient en manque d’idée et de doctrine, soit qu’elles souffrant d’un trop plein trop hétérogène, et souvent dans l’impasse au plan politique. Aussi bien la gauche dite « social-démocrate » que la gauche dite « radicale », qui quand elles arrivent à s’engager (au PS par ex, c’est de moins visible) ne le font qu’en collant à l’évènement sans distance aucune. Or cette matière des idées est nécessaire pour nourrir la démocratie, sans laquelle on voit mal comme il sera possible de parer à l’urgence qu’il y a à réinsuffler la démocratie et à faire vivre la République, à imaginer concrètement des processus de délibération mieux ouverts à tous, qui considèrent les citoyens comme des Egaux ; il y a urgence à rénover certaines des institutions existantes, à en renforcer d’autres, à transformer la société et l’État… Mais au lieu de travailler, les gauches - y compris une part de la gauche critique intellectuelle - se vautrent dans le confusionnisme idéologique. Avec le résultat que l’on voit : une extrême-droitisation des espaces publics et des réseaux « sociaux » en branle, une aimantation des débats vers des thèmes d’extrême droite.

La gauche « radicale » acceptant dorénavant en son sein les pensées outrancièrement disruptives sur le nationalisme, le complotisme, la minoration de l’antisémitisme, la diabolisation d’Emmanuel Macron, l’essentialisation du « Peuple », la dédiabolisation de Marine Le Pen (avec la disqualification de la frontière symbolique avec l’extrême droite), etc.

Alors certes, les enjeux peuvent donner le tournis, mais cela en vaut la peine.

Avons-nous seulement le choix ? Sauf à vouloir alimenter les tentations diverses et multiples d’un repli identitaire, sauf à créer les conditions d’une violence de tous contre tous.

En 2005, réagissant à « l’Appel du P.I.R » (Parti des Indigènes de la République) qui développait un essentialisme victimaire, un philosophe on ne peut plus engagé comme Daniel Bensaïd (1946-2010), grande figure intellectuelle de la LCR, l’un de ses fondateurs, penseur exigeant mais généreux, ouvert - décédé en 2010 - qui avait été de tous les combats depuis les années 1960, qui ne méconnaissait pas que dans les milieux dits « radicaux » et « critiques », pour lesquels il est devenu très tendance de récuser toute la part universaliste de l’héritage républicain, craignait déjà - y compris en pensant à certains de ses propres camarades et amis politiques - une « autonomie identitaire de repli et de fermeture » qui introduirait parmi les opprimés « une forme pernicieuse de droit du sang », voire cette forme d’intolérance que Frantz Fanon nommait le « racisme antiraciste ». Assez ferme idéologiquement, mais ouvert au dialogue, non dépourvu d’humour, calme, à mille lieux de l’hystérie politique à la mode gauchiste, refusant, comme à son habitude, de surfer sur les circonstances du moment, Bensaïd pointait ce qu’il appelait « les confusions charriées par la notion non clarifiée de post-colonialisme ».

On dirait bien que nous y sommes. De ce point de vue, c’est prendre un risque certain en courant derrière les groupuscules « indigénistes » ou « décoloniaux ». Aucune chance d’un mistral gagnant. Et pourtant, une partie des gauches courent après.

On est dans une époque (qui ne s’est pas ouverte aujourd’hui, soyons honnêtes) d’illimitation dans tous les domaines, y compris dans l’insignifiance, en même temps que marquée par le renoncement, le ressentiment, le cynisme et des moments d’apathie, mais aussi la conscience de plus en plus claire de la finitude du monde. Notre désir d’infini s’émousse. On a du mal à s’autolimiter, individuellement et collectivement, en regard notamment de ce que nous impose fatalement la transition écologique & énergétique, prisonnier que nous sommes encore de l’idée d’expansion illimitée. Et l’on ne se résout pas à l’idée qu’une société vraiment libre est une société autonome, qui doit pouvoir s’autolimiter pour le bien commun et de chacun. Au chapitre des circonstances atténuantes, disons que la liberté est un concept difficile à comprendre et à mettre en pratique. Il y a cette phrase forte de Thucydide : « Il faut choisir : se reposer ou être libre. » Et Périclès dit aux Athéniens : « Si vous voulez être libres, il faut travailler. ». On ne peut pas passer son temps à se reposer. On ne peut pas davantage passer tout son temps devant un écran d’ordinateur, en télétravail, pas davantage que devant les écrans de divertissement.

Car c’est une fausse liberté. La liberté, ça n’est pas ce qui est contraint, c’est le choix, c’est l’activité, la multi-activité. Et la liberté, c’est une activité qui en même temps s’autolimite : nous savons que nous pouvons tout faire mais nous savons que nous ne devons pas tout faire.

On préfère fustiger « l’individualisme », mot valise que l’on avance pour expliquer les misères, les vicissitudes du moment, ou ses propres défaillances, ou encore son incapacité à penser l’alliance de l’individu et du commun. Ce n’est pas nouveau, au 19ème siècle déjà. « On », c’est-à-dire aussi bien à droite qu’à gauches, aussi bien du côté des conservateurs que des progressistes, ce qui rend le procès sinon douteux, du moins susceptible d’en questionner les termes. Car en réalité, il y a souvent une confusion sémantique à ce sujet. Au PRé, nous suivons les travaux de ce courant sociologique (« la nouvelle sociologie ») qui s’essaye depuis le milieu des années 1990 à dépasser le clivage historique, devenu rituellique, qui a longtemps structuré la sociologie autour de l’opposition entre holisme et individualisme méthodologiques, entre l’accent mis sur le primat du groupe, de la société et sur l’existence de déterminismes qui pèsent sur les individus, et l’accent mis sur le primat de l’acteur individuel à l’encontre de toute conception hypersocialisée de l’Homme. Dubitatifs à l’égard d’un sociologisme qui tient le haut du pavé, nous avons même parfois l’intuition qu’il serait possible non pas de dépasser mais de concilier cette opposition entre acteur et système en mettant l’accent sur la construction de la réalité sociale par des individus interdépendants.

POUR UNE DEMOCRATIE CONTINUE

Parallèlement, au point d’acmé où nous en sommes, on voit mal comment l’on pourrait continuer sans quelques réformes institutionnelles. Pas d’ici la fin de l’année, ni de toute évidence en 2021. La Covid a reporté pour l’instant les projets en la matière.

Nous ne pensons pas qu’il faille revenir à une féodalité parlementaire ni présidentialiser davantage notre régime, mais établir un point d’équilibre. Sauf à changer de régime, ce qui reste dans l’ordre des possibles ou des souhaitables, c’est selon.

Notre histoire constitutionnelle devrait nous conduire en tous les cas non plus seulement à admettre mais à rechercher la nécessité d’un recours à la démocratie continue en dehors des échéances officielles (élections, référendum législatif ou constitutionnel…). Celui qui fut avocat, agrégé de droit public, professeur à l’université de Paris I, engagé dans la Résistance, homme politique et fin politologue, Léo Hamon, ajoutait que « …il faudra bien combiner le principe majoritaire avec cette exigence reconnue de la démocratie, et voici la monarchie élective invitée à y contribuer !…» (8)

Dans le même temps, pour ne pas dire préalablement, il faudra bien sortir un jour des idées reçues, arrêter de se bercer de fausses idées et admettre simplement que la démocratie est le pouvoir de n’importe qui.

Ce n’est pas l’idée que le pouvoir doit travailler pour le bien du plus grand nombre mais celle que le plus grand nombre a vocation à s’occuper des affaires communes. L’égalité fondamentale concerne d’abord la capacité de n’importe qui à discuter des affaires de la cité, de la communauté nationale et à les mettre en œuvre. Ce n’est pas idéaliste que de dire cela, c’est juste faire montre du souci de la justice comme moteur de toute action. Non pas un retour au passé, mais un détour une fois de plus par l’histoire et la philosophie antique pourrait nous y inviter : la phrase d’une limpidité sublime d’Aristote : « Qui est citoyen ? Est citoyen quelqu’un qui est capable de gouverner et d’être gouverné. » Les critiques adressées à la démocratie représentative ne sont pas nouvelles. Le débat s’est réengagé depuis 1985 et à partir de 2015, il s'est appliqué à définir les notions en vogue d'empowerment et de « pouvoir d'agir ». « D’imagination participative ». C’est que le sentiment que les décisions les plus importantes pour notre vie sont prises de plus en plus loin de nous dans un « ailleurs » que l’on peine à localiser et à caractériser (l’Europe, les multinationales, les banques, les Gafam...), sans que nous ayons notre mot à dire, est plutôt un sentiment répandu dans l’opinion publique. Au point que bureaucratie et technocratie semblent tuer à petit feu la notion de citoyenneté.

Nous ne croyons pas que l’urgence soit de relancer le débat, très ancien, démocratie représentative /démocratie directe - sauf si on a du temps pour les loisirs -, même si un détour par la contextualisation et la problématisation du cadre du débat et des enjeux théoriques n’est pas inintéressant. Idem avec les travaux remarquables de Jean-Pierre Vernant sur la démocratie dans la Grèce antique, ou ceux de Pierre Clastres sur les sociétés primitives, ceux de Claude Lefort et de Cornelius Castoriadis sur « l’invention démocratique » et l’autonomie.

D’aucuns, chez les partisans de la « radicalité » pensent que la démocratie directe est plus démocratique que la démocratie représentative. Elle l’est dans certaines conditions quand elle évite la « représentation » qui est toujours, comme disait (le jeune) Marx, « une dépossession de soi ». Mais elle l’est moins lorsqu’on veut bien réaliser que la démocratie athénienne excluait les esclaves et les femmes ou quand, plus près et plus proche de nous, elle prend la forme du référendum, comme en Suisse, instrumentalisé par les partis politiques.

On peut tout aussi bien s’interroger sur la question de savoir si démocratie représentative et démocratie directe sont compatibles ? L’histoire nous instruit quelque peu sur cette question. L’abolition de la Constituante par Lénine lors de la révolution russe d’octobre 1917 au profit supposé des « Conseils ouvriers » et d’un État dit « prolétarien » a produit un clivage profond, y compris dans les rangs des « marxistes révolutionnaires » : Rosa Luxembourg s’y est opposée (dans sa brochure intitulée La révolution russe) alors qu’Amadéo Bordiga approuvait.

Ce que l’on peut constater, c’est que la démocratie représentative organise actuellement l’essentiel des activités humaines dans les sociétés occidentales ; c’est une matrice qui a tendance à exclure toutes les autres formes organisationnelles, n’acceptant de les laisser survivre qu’à la marge de la société.

Pourtant, d’aucuns voient dans l’irruption de l’imagination participative, se traduisant par le foisonnement de nouveaux dispositifs un mouvement qui dépasserait la simple expérimentation locale.

Ainsi en France au plan local, la démocratie a évolué ces quelques trente dernières années avec les enquêtes publiques démocratisées par la loi Bouchardeau (12 juillet 1983), les budgets participatifs (le premier date de 1995), les comités consultatifs sur des problèmes d’intérêt communal (loi de 1996), les conseils de quartier (loi de 2002), , le droit de pétition locale (depuis la révision constitutionnelle de 2003), le référendum local (2003), les consultations ouvertes sur internet portant sur des décisions administratives ayant une incidence sur l’environnement (depuis 2004 avec l’article 7 de la Charte de l'environnement), qui consacre le principe de participation du public en matière environnementale, le droit d’initiative citoyenne (depuis 2005), les conseils citoyens dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (instaurés en 2014), les jurys citoyens, les consultation locales sur des projets environnementaux (depuis 2016)...) et de nouvelles pratiques (cf. le tirage au sort de citoyens lambda, les conférences de consensus...).

Au plan national, avec les concertations ou débats publics organisés par la Commission nationale du débat public (CNDP) sur des grands projets d'aménagement et d'infrastructure (depuis 1997), une nouvelle forme de référendum reposant sur une initiative parlementaire soutenue par les citoyens, le référendum d'initiative partagée (RIP) (révision constitutionnelle de 2008), combinant le référendum classique et du droit de pétition, ce nouvel instrument, destiné à "rénover" la démocratie a été mis en oeuvre une seule fois en 2019 mais sans succès (proposition de loi visant à modifier le statut des Aéroports de Paris -ADP). Egalement avec des conférences, au travers desquelles les pouvoirs publics peuvent faire participer les citoyens au débat public : la conférence sur l'utilisation des organismes génétiquement modifiés (OGM) menée en 1998 par l’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST), une première en France, la conférence sur les changements climatiques et la citoyenneté organisée en 2002 par la Commission française du développement durable, en collaboration avec la Cité des sciences et de l’Industrie, les états généraux de la bioéthique initiés en 2009 par le ministère de la santé (devenus obligatoires depuis 2011 à chaque révision de la loi bioéthique), la conférence sur la fin de vie pilotée en 2013 par le Comité consultatif national d'éthique. Plus près de nous et à plus grande échelle, un exercice inédit avec « la grande concertation nationale » de 2019 coordonnée par la Commission nationale du débat public sur les thèmes de Transition écologique, fiscalité, organisation de l’État, démocratie et citoyenneté ; un autre avec la consultation nationale autour du projet de PPE 2020 (Programmation Pluriannuelle de l’Energie), via l’ internet autour de deux textes : la PPE et la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), mais aussi avec la « Convention citoyenne pour le Climat » (oct 2019-juin 2020) dont l’organisation a été confiée au CESE avec pour mandat de sélectionner une série de mesures permettant d’atteindre une baisse d’au moins 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 (par rapport à 1990) dans un esprit de justice sociale.

S’agissant de ces nouveaux dispositifs de participation citoyenne, d’autres objectent qu’un tel optimisme supposerait que les nouveaux modes participatifs proposent les conditions d’une nouvelle écoute qui ne soient pas un leurre, c’est-à-dire qui consiste effectivement à redonner du pouvoir à ceux qui n’en ont pas. Or, ces dispositifs sont la plupart du temps transversaux et s’adressent indifféremment à tous les citoyens, c’est-à-dire à des sujets dont on fait mine d’ignorer la situation (en terme de domination) dans une société de masse stratifiée et donc profondément inégalitaire. On peut noter cependant que le Président Macron a tenté d'innover en la matière, de contourner la difficulté, en organisant des rencontres - parfois marathon - avec des publics choisis, également sur des thématiques particulières.

D’où la question : est-il possible de régénérer une démocratie qui n’a finalement guère beaucoup évolué depuis plus de deux siècles ? Les notions d’empowerment et de « pouvoir d’agir » sont-elles pertinentes et peuvent-elles devenir des formes de démocratie participative susceptibles de dépasser les impasses passées ?

Une première mesure, modeste mais immédiatement praticable, même si imparfaite, pourrait aller dans le bons sens : l’introduction d’une dose de proportionnelle pourrait aider raisonnablement au partage des responsabilités. Une solution simple, portée à l’Assemblée Nationale et auprès de l’exécutif par le député du Val d’Oise Guillaume Vuilletet, qui permettrait de garantir pluralité et stabilité politique, qui ferait l’économie d’un nième redécoupage électoral et préserverait par là même du flot de critiques qui ne manquerait pas d’advenir, serait de s’inspirer su système sénatorial : les élus des départements ruraux le sont au scrutin majoritaire et ceux des départements les plus denses à la proportionnelle, en réservant la proportionnelle aux dix départements qui ont plus de dix élus permettrait d'introduire une dose de proportionnelle de 25 %. Sachant que le but de l’élection, dans notre système actuel, n’est pas de se contenter d’envoyer au Palais Bourbon un échantillon représentatif de nos contradictions et des tensions de la société, mais d’organiser une expression la plus cohérente possible de la volonté générale. Son but n’est pas d’abandonner le pays à une logique infernale, mais d’être un réducteur d’incertitude.

Notre conviction, ancienne, avec entre autres Régis Debray, est qu’ « il faut mettre plus de démocratie dans notre République. Lui enlever cette mauvaise graisse napoléonienne, autoritaire et verticale ; cette surcharge de notables, cet héritage monarchique, cette noblesse d’Etat qui l’empâtent. La République française ne deviendra pas plus démocratique en devenant moins républicaine. Mais en allant jusqu’au bout de son concept, sans confusion. » (9).

Renforçons les processus délibératifs, allions démocratie représentative (qui a ses limites) et démocratie participative (dont on parle depuis les années 60-70). De ce point de vue, la transformation de la troisième assemblée

(CESE), inscrivant la participation citoyenne en son sein serait un premier pas. Cela ne peut pas nuire. Il est urgent de renforcer les possibilités d’expression de la participation citoyenne. Soyons convaincus que la démocratie délibérative par son éclairage et son expertise de terrain, pourrait renforcer utilement la démocratie représentative. Ce serait là une innovation démocratique qui ne serait pas négligeable. On peut noter que l’ambition est partagée au plus haut somment de l’Etat puisque un projet de loi constitutionnelle présenté au Conseil des ministres puis au Parlement en août 2019, instituait un conseil de la participation citoyenne qui était du reste proposé par le CESE lui-même par la voix de son président, Patrick Bernasconi. Ce projet de réforme allait jusqu’à vouloir inscrire un nouveau titre dans la Constitution, intitulé “De la participation citoyenne” et dont un CESE transformé était la pierre angulaire.

Comprenons surtout, avant que les conditions d’une réforme constitutionnelle soient réunies, avant d’entrer dans un mécano à réinventer, d’une boîte à outils adaptés à élaborer, que la démocratie n’est pas un régime politique parmi d’autres, elle n’est pas davantage un élément d’un processus historique global, elle est par définition instable, imparfaite, comme les interrelations humaines et, comme le postulaient déjà les philosophes antiques, toujours inachevée. Elle est en permanence à recommencer.

C’est ce qui fait du reste la beauté de la chose. Alors, bien sûr qu’il peut arriver que l’on bute sur la difficulté de maintenir l’équilibre entre une posture de défense contre les menaces extérieures et maintien des libertés intérieures. Acceptons de ne pas surcharger de sens la démocratie : elle est juste un cadre (précieux) qui permet sinon de les résoudre, du moins de les atténuer les tensions dans la société, qui permet de transformer nos vies en acceptant de passer par un processus délibératif qui mérite aujourd’hui d’être renforcé pour honorer la promesse démocratique, viser une « démocratie réelle » en passant par une démocratie plus continue, pas exclusivement représentative, réellement plus coopérative ; la démocratie est (devrait être) cet espace d’élaboration en commun de sens, tout en recherchant un peu d’efficacité, voire un peu de vérité.

La possibilité du perfectionnement de la démocratie existe : Après tout, l’histoire, l’anthropologie (cf. Philippe Descola) ne nous apportent-elles pas la preuve que d’autres voies, d’autres modalités de délibération et de décision sont possibles, certaines d’entre elles, aussi improbables qu’elles puissent paraître à nos contemporains, ont été pratiquées ici ou là, autrefois ? Les sujets ne manquent pas qui pourraient être à l’ordre du jour de cette démocratie continue : dans un monde en proie aux crises pandémique, climatique, écologique, sociale, aux inégalités croissantes, jusqu’à la question essentielle et la gestion du Big Data, il y a de quoi discuter et arrêter en commun des buts (justes) à atteindre, à viser, à redéfinir les indicateurs des politiques publiques nécessaires et désirables et à se mettre au diapason sur la question des moyens.

La cura, le souci de la vie et de la précarité humaines, mais aussi des formes de vie (Ludwig Wittgenstein) (10), du vivant, dont l’Homme fait partie, autrement dit, le souci aussi de la diversité de la vie, devrait être le nouveau paradigme d’un monde dont on sait maintenant l’extrême fragilité, d’un monde vulnérable. Le désespoir qui nous étreint parfois reste cependant porté par un puissant espoir qui doit aider à oser se tendre vers un temps futur qui ne peut se résumer à une restauration, à une reconstitution des temps anciens, ni même à une révolution.

Nous gardons « la nostalgie de l’avenir » (11).

(1) « Le désenchantement du monde », pour reprendre la formule de Max Weber (« Die Entzaubergung der Welt ») proposée par le sociologue allemand (1864-1920) à la fin de sa vie, dans une conférence publiée en 1919

(2) « Grandeurs de la démocratie », dialogue Pierre Zaoui et Sophie Wahnich, revue Vacarmes, 2009, N° 48

(3) « La démocratie est le régime de la réflexivité collective et de la liberté autolimitée. », entretien de Cornélius Castoriadis (1922- 1997) avec Roger Pol Droit pour Le Monde (10-12-1991)

(4) La haine de la démocratie, Jacques Rancière (La Fabrique éditions, 2005)

(5) Entretien Sandra Laugier, in L’Humanité, 27 juin 2017

(6) Quelle démocratie voulons-nous ?- Pièces pour un débat, sous la direction d’Alain Caillé, art « La question démocratique, entre présupposés philosophiques et défis individualistes » par Philippe Corcuff (La Découverte, 2006). Voir aussi Démocratie radicale et reproblématisation stratégique. En finir avec la magie viriliste, pas avec l’horizon utopique, dans un pragmatisme libertaire, article de Philippe Corcuff, in revue Tumultes (Université Paris-Diderot,N° 49, 2017) consacrée à « Utopia Nova II- La radicalité démocratique » sous la direction de d’Alice Carabédian, Manuel Cervera-Marzal et Anders Fjeld.

Philippe Corcuff est un contributeur occasionnel du PRé. Il s’apprête à publier début 2021 (éditions du Cerf), ce qui s’annonce comme une somme sur la question du confusionnisme rhétorique et idéologique, qui pourrait s’appeler « La grande confusion. Winter is coming »

(7)Cf.https://www.pourunerepubliqueecologique.org/2019/11/29/la-social-ecologie-est-un-humanisme-présenté-par-dominique lévèque/ et https://www.pourunerepubliqueecologique.org/2018/12/24/le-besoin-d-un-projet-de-societe-présenté-par-dominique lévèque/

(8) Léo Hamon dans « Du référendum à la démocratie continue », in Revue française de science politique – Persée, août 1984.

(9) « Etes-vous Démocrate ou Républicain ? », entretien avec Régis Debray in Nouvel Observateur, 1995

(10)In Recherches philosophiques (1953) de Ludwig Wittgenstein et De la certitude, son dernier ouvrage ; Cf. également Formes de vie, Estelle Ferrarese et Sandra Laugier (Ed CNRS, 2018)

(11)Cf. le penseur Kostas Axelos (1924-2010) ; voir aussi « Ce qui advient. Fragments d’une approche » (Encre marine, 2009), son dernier livre, lumineux, magnifique

Écrire commentaire